スイス旅行情報

スイスの見どころ

スイスの見どころといえばやっぱり大自然。

真っ白で雄大な山々と牧草の風景、青色の美しい湖に鮮やかな緑、自然の風景に映える真っ赤な電車やシャレー造りの家々。どこを切り取っても絵になる風景が広がっている。

そんな大自然の中でのハイキングやトレッキングは最高に気持ちがよい。 体力に自信がなくても、登山列車やロープウェイで山頂まで行ける。 そこにはレストランやホテルがあって、360°の絶景を楽しみながらのんびりできる。

他にも湖で遊覧船に乗ったり、眺めの良いルートを走る鉄道も多く、電車に乗っているだけでも景色を楽しめる。

スイスの概要

通貨: スイスフラン[CHF]

時差: 8時間(サマータイム期間は7時間)

空港: 日本からの直行便はチューリヒのみ。乗り継ぎならジュネーブ、バーゼル等。

隣接国: ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、リヒテンシュタイン。

言語: ドイツ語(大部分)、フランス語(西部)、イタリア語(南東部)、ロマンシュ語(南東部)。

治安: 基本的によい。

交通: 鉄道とバスでほぼどこでも行け、時間も正確で便利。スイストラベルパスを買っておくと鉄道、バスの他、船なども自由に乗れてさらに便利。

チップ: 不要

交通パス

スイス政府観光局(日本語)または、 swissrailways.com(英語など)から購入可能。

スイス全土が対象のパス

| スイストラベルパス [Swiss Travel Pass] |

鉄道・バス・船などほぼ乗り放題。連続する3、4、6、8、15日間がある。山岳交通などは半額。 |

|---|---|

| スイストラベルパスフレックス [Swiss Travel Pass Flex] |

鉄道・バス・船などほぼ乗り放題。3、4、6、8、15日がある。利用日を指定して利用。山岳交通などは半額。 |

| スイスハーフフェアカード [Swiss Half Fare Card] |

鉄道・バス・船など1ヵ月間半額で購入可能。 |

リージョナルパス

| リージョナルパス レマン湖・アルプス [Regional Pass Lake Geneva-Alps] |

レマン湖周辺のパス。日本で購入不可、現地で購入。 |

|---|---|

| テル・パス(中央スイスパス) [Tell-Pass - Central Switzerland] |

ルツェルン周辺のパス。日本で購入不可、現地で購入。 |

| リージョナルパス ベルナー・オーバーラント [Regional Pass Bernese Oberland] |

ユングフラウ地方周辺のパス。日本で購入不可、現地で購入。 |

スイストラベルパス(旧スイスパス)は得か?

スイストラベルパス所持と不所持の場合でどれくらい値段が変わるのか検証してみた。パスはいずれもスイストラベルパス8日間・2等、旅行時期は8月。

| 旅行年 | レート(/CHF) | パスなし | パスあり | 差額 |

|---|---|---|---|---|

| 2010年 | 83円 | 56540円 | 36152円 | 20388円 |

| 2011年 | 101円 | 73164円 | 49461円 | 23703円 |

| 2012年 | 82.5円 | 56133円 | 38033円 | 18101円 |

| 2016年 | 103円 | 97644円 | 53375円 | 44269円 |

| 2017年 | 114円 | 89467円 | 48868円 | 40599円 |

| 2023年 | 165円 | 166799円 | 82660円 | 84139円 |

自分の旅程では得しかないことが判明。

[注意] 相当色々乗るのと、見たい景色があって車窓を眺めるために遠回りしたりもしている。何にどのくらい乗ったのかは各旅行記参照。

スイス旅行必需品

スイス旅行に持って行った方がよいものとその理由を体験談と共にリストアップ。 現地で調達すると、サイズや成分、量など日本人に合うものではなかったり、 調達にかかる時間や値段的にも日本から持って行った方がよいと思うものです。※あくまで個人的意見です。

ハイキング・トレッキング時の日焼け対策編

日焼け止めはもちろん、その他に絶対持って行った方がよいもの↓

| 帽子 | 帽子が嫌いなので持っていかなかったら、頭皮(とくに分け目)が日焼けして痛かった。 更に、帰国する頃になって皮が剥け出し、機内などでフケのように見られているのではないかと恥ずかしい思いをした。 |

|---|---|

| サングラス | 持ち歩いてはいたものの、似合わないし恥ずかしい・・・と、かけずにいたら、目が日焼けして真っ赤。 恐ろしい量の紫外線を浴びた気がする。間違えなく将来の目の健康に悪い。 |

| リップクリーム(UV) | 顔などには念入りに日焼け止めを塗ったのに、唇の日焼け対策を忘れていた。 翌朝唇が2倍に膨れ上がり、まさにタラコ状態。特に日光を受けやすい下唇がひどくなった。 |

その他編

| 厚手の上着 | 晴天に恵まれ(しかも猛暑)、ユングフラウヨッホ、モンブラン(フランス)などでも、厚手の服は不要という年が続いたため、薄手の上着しか持っていかなかったことがあった。 ところが、その年は天気が悪い日が多く、標高500~600m程度(インターラーケンなど)でもかなり寒く、現地で上着を調達することになった。 |

|---|---|

| シャンプーや石鹸など | 日本では手が荒れることは滅多にないのに旅行中ひどい手荒れを起こすようになり、アメニティのシャンプーを使うと髪がごわごわ。 シャンプーや石鹸などを日本から持って行っていた頃はそんなことはなかったと思う。湿度が低いのと、そもそも成分が日本人には合わない気がする。 面倒でもシャンプーやボディーソープ、石鹸などは持っていった方が良いと思う。 |

| 携帯用のスプーン、フォーク、ナイフ | ハイキング途中軽食をとるときに便利。毎日レストランでの食事では疲れるので、COOPやMIGROなどで買ってきたものを部屋で食べるときにも必要。 特にフルーツを買ったときなどは大活躍! |

| 緩衝材(ぷちぷち) | スイスワインはスイス国内でしか買えないようなので、お土産として必ず1本買って帰ることにしているので絶対必要。 |

スイスでの買い物、お土産

スイスに行くと、あちらこちらで見かけるのがコープ[COOP]とミグロ[Migros]の2つのスーパー。お土産になりそうなものも安く手に入る。

どちらも地名を入力すると、地図や営業時間が表示される。何かと便利で、旅行中、2日に1回は立ち寄っている気がする。

おすすめの観光スポット

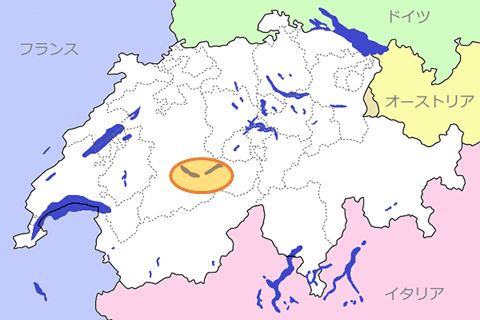

スイスを旅行するならここは押さえておかないと!というおすすめ観光スポットといえば、 やっぱりユングフラウ地方とマッターホルン周辺。大自然を満喫できるこの2ヶ所はスイス観光では外せない。

ユングフラウ地方(ベルナー・オーバーラント[Berner Oberland]地方)

右の地図のオレンジの丸あたりがユングフラウ地方。

見どころはやっぱり4000m級の真っ白な三山、アイガー[Eiger](3970m)、メンヒ[Mönch](4099m)、ユングフラウ[Jungfrau]。

登山列車に乗ってヨーロッパで最も高い鉄道駅ユングフラウヨッホ[Jungfraujoch](3454m)(下の図の①)まで行き、上からの景色を楽しむのもよいが、 個人的にはあちらこちらの高台や山頂(乗り物で行ける)から三山や周りの山々を眺める方がおすすめ。

ユングフラウ地方の拡大図(右図)で、紫の線は主な乗り物が通っている区間。

- ①ユングフラウヨッホ[Jungfraujoch]

- ②クライネ・シャイデック[Kleine Scheidegg]

- ③グリンデルワルト[Grindelwald]

- ④フィルスト[First]

- ⑤メンリッヒェン[Männlichen]

- ⑥ヴェンゲン[Wengen]

- ⑦ラウターブルンネン[Lauterbrunne]

- ⑧ミューレン[Mürren](アルメントフーベル[Allemendhubel])

- ⑨シルトホルン[Schilthorn]

- ⑩シーニゲプラッテ[Schynige Platte]

- ⑪インターラーケン[Interlaken]

- ⑫ハーダークルム[Harder Kulm]

- ⑬ブリエンツ[Brienz]

- ⑭ブリエンツァー・ロートホルン[Brienzer Rothorn]

- ⑮トゥーン[Thun]

乗り物で行けるビューポイントはたくさんあって、②クライネ・シャイデック、④フィルスト、⑤メンリッヒェン、⑧ミューレン(アルメントフーベル)、 ⑨シルトホルン、⑩シーニゲプラッテ、⑫ハーダークルム、⑭ブリエンツァー・ロートホルンなどなど、何日あっても足りない。

山だけでなく、ユングフラウ地方には⑪インターラーケンを挟んでトゥーン湖[Thunersee]とブリエンツ湖[Brienzersee]があり、どちらも遊覧船が運航している。 湖なので乗り物酔いの心配もない。風がさわやかで景色もよく、とにかく気持ちがいい。

トゥーン湖遊覧船はインターラーケン・ヴェスト[Interlaken West]と⑮トゥーン間、 ブリエンツ湖遊覧船はインターラーケン・オスト[Interlaken Ost]と⑬ブリエンツ間を運行している。 途中の町でも乗降できるが、船着き場から駅が遠いことが多い。

逆に上記4地点は駅前が船着き場になっていて乗り継ぎが楽なので、移動を兼ねて乗るというプランも立てられる。 時間的に遊覧船に乗れなくても、電車からの景色がまたすばらしい。 インターラーケン・ヴェストとトゥーン間、インターラーケン・オストとブリエンツ間のいずれも湖沿いを走るので、 乗ってから慌てないようにあらかじめ湖側になる席を確認しておくとよい。

ハイキングをするなら、⑤メンリッヒェン(2227m)から②クライネ・シャイデック(2061m)のルートが断然おすすめ。 アイガー、メンヒ、ユングフラウの三山に向かって歩く1時間30分くらいのルートで、高低差を感じることもなく足場もよく、とにかく平坦な道。 歩き始めると三山が手前の山に隠れ始め見えなくなってしまうが、代わりに③グリンデルワルトのきれいな風景が眼下に広がり、 ヴェッターホルン[Wetterhorn](3701m)、シュレックホルン[Schreckhorn](4078m)がよく見える。手前の山を回り込むと三山が目の前に現れ終始カメラが手放せない。

滞在場所としては、アクセスが良いのが③グリンデルワルトと⑦ラウターブルンネン。 グリンデルワルトは観光地という雰囲気で、レストランや店が多く、たくさんの人で賑わっているのに対し、 ラウターブルンネンはレストランや店は少なく、人もまばらで落ち着いた雰囲気。シャレー造りの建物も多く絵になる街並み。

⑥ヴェンゲンは小さな町で、アクセスも悪くはないが、ヴェンゲン駅の北側は激しい下り坂で、短い距離でも結構きつい。 他の町も坂が多いので同様に注意。⑪インターラーケンは、ユングフラウ地方以外へのアクセスもよい大きな町で、他の地方も巡るための拠点とするならこちらのほうが便利。

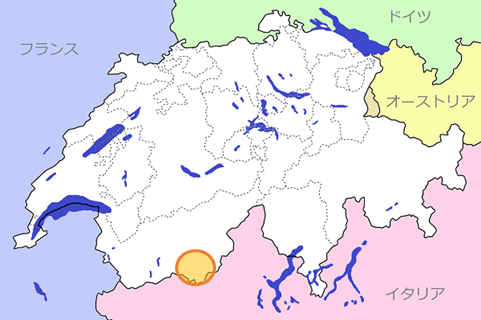

マッターホルン周辺(ツェルマット周辺)

右の地図のオレンジの丸あたりがマッターホルン周辺。

一番の見どころはやっぱりマッターホルン[Matterhorn](4478m)。ツェルマットの町からもよく見え、形がなんとも美しい。

でもゴルナーグラート[Gernergrat]展望台から見るモンテローザ[Monte Rosa](4634m)、リスカム[Liskamm](4527m)、ブライトホルン[Breithorn](4164m)の三山も素晴らしい。

ツェルマット[Zermatt]はマッターホルン・ゴルナグラート鉄道の終点。この町がマッターホルン周辺観光の拠点で環境保護のためガソリン車が入れない。 そのため車や観光バスでやってきた旅行者は、1つ手前の駅テーシュ[Täsch]で車を降り電車でツェルマットへ向かうことになる。

観光のポイントは次の3つのエリア(右図)。

- ①ロートホルン[Rothorn](3103m)

- ②ゴルナーグラート[Gernergrat](3089m)

- ③マッターホルン・グレッシャー・パラダイス[Matterhorn glacier paradise](3883m)

(クライン・マッターホルン[Klein Matterhorn])

どのエリアも乗り物で3000m以上の高地へ行くことができ、マッターホルンをはじめとする山々の景色が最高に良い。

①のロートホルンはケーブルカー、ゴンドラ、ロープウェイを乗り継いで行く。 マッターホルンからは一番遠くなるものの、周辺のモンテローザ[Monte Rosa]、リスカム[Liskamm]、ブライトホルン[Breithorn]の三山が美しい。 途中のスネガ[Sunnegga]もビューポイントで、レストランで食事をしながら素晴らしい景色を楽しめる。

②のゴルナーグラートへは登山列車で向かう。途中、車窓からもマッターホルンが見え、車内の乗客のテンションが上がっていくのがわかる。 ゴルナーグラートでは上記の三山が目前に迫り圧倒される。3つ同時には写真に収まりきらないほど。もちろんマッターホルンも見え360°絶景。 途中駅のローテンボーデン[Rotenboden]近くには、逆さマッターホルンが見られるリッフェル湖[Riffelsee](右写真)があって、これがまた美しい。

③のマッターホルン・グレッシャー・パラダイスは、マッターホルンを縮小したような突起した形状の所で、 以前はクライン・マッターホルン(小さなマッターホルン)と呼ばれていた。ゴンドラとロープウェイを乗り継いで向かう。 ここはツェルマット周辺において乗り物で行ける最も標高が高い場所。そして最もマッターホルンに近づくが、それよりも目の前に迫るブライトホルンのなんともいえない姿に目を奪われる。 マッターホルンはというと、近いとはいっても完全に東壁だけの姿。他の場所から見るのとはあまりにも違いすぎて最初はそれと気付かないほど。

どのエリアもハイキングコースがあるので少し歩いたり、見晴らしのいいレストランで食事をとったりなどすると、 一日に1エリア観光するのがちょうどよい。 だからといって3日あれば3エリアとも行けるというわけでもなく、天気が悪い日が数日続き・・・ということもあり得る。

ハイキングコースはというと、上記3エリアともコースが色々あり、分岐もたくさんあってエリアをまたいで歩くこともできる。 その中で最もおすすめのハイキングコースは、②のエリアのローテンボーデンからリッフェルベルク[Riffelberg]のコース。 前述の逆さマッターホルンを楽しめ、なだらかで歩きやすい。リッフェル湖でのんびりしても1時間程度。 もう少し歩けるならローテンボーデンからではなくゴルナーグラートから歩きはじめると、 マッターホルンの他に(背後にはなるが)三山も楽しみながらのハイキングとなる。それでもリッフェルベルクまで2時間程。

もうひとつのおすすめは、①のエリアの途中駅ブラウヘルト[Blauherd]からスネガに向かうコース。 前方に形の良いマッターホルンを見ながらハイキング。 コースや分岐が幾つもあるが、シュテリーゼー[Stellisee]、グリンジゼー[Grindjisee]、レイゼー[Leisee]の3つの湖は通った方がよい。 湖の後ろにマッターホルンがそびえたつ風景は最高に美しい。 体力があれば、ブラウヘルトではなくロートホルンからスタートすると、三山を左に、マッターホルンを前方に見ながら絶景のハイキングとなる。

滞在はもちろんツェルマットが便利。レストランや店がたくさんあり、花がきれいに飾られたシャレー造りの家々が立ち並ぶ。 とはいえ、個人的には前述の1つ手前の駅テーシュに宿を取ることを好む。 ツェルマットではホテルが駅から離れていることが多く、送迎の電気自動車が迎えに来てくれるとはいえ面倒。 人も多く自然に囲まれゆったりした時を過ごすという感じではない。

それに対してテーシュは、ホテルが駅前に点在している他はレストランや店が数軒あるのみでかなり落ち着いた雰囲気(何もないともいえるが・・・)。 観光地から1駅離れているぶん不便かと思いきや、車で来た旅行者のためにテーシュ、ツェルマット間のみ運行する電車があって所要時間は12分、 6時から23時位まで20分間隔で運行している。